剛過農歷六月三十,翻開日歷,發現又踏入了一個新的“六月”。這是怎么回事?

上海市天文學會副理事長施韡解釋說,此“六月”非彼“六月”,而是閏六月。閏六月的字面意思是多出來的六月,是中國農歷特有的一種現象,其背后有著深厚的內涵。

施韡介紹,中華文明自古以來注重“陰陽調和”,這源于對自然規律的深刻認知。古人通過觀測太陽運動,發現一個“回歸年”(即地球繞太陽公轉一周的時間)的長度約為365.24天。同時,月亮陰晴圓缺的變化周期,即“朔望月”,平均約為29.53天,很自然地被視為“一個月”。

如果一年有12個朔望月的話,全年共計354天或355天,比一個回歸年短10-11天。長此以往,誤差累積,月份與季節的對應關系就會錯亂,甚至可能出現“寒暑顛倒”。為了將“陰”“陽”兩個天體運行規律協調一致,中國人創造了特有的陰陽合歷。

那么,如何協調這兩種不同長度的歷法呢?施韡將其比喻為尋找“最小公倍數”。具體做法是,每隔一段時間,在陰歷中增加一個閏月,讓陰歷去“追趕”陽歷。當今使用的農歷規定在每19年中加入7個閏月,這一精妙的設置使得19年間的誤差僅約75分鐘,充分體現了中國古人的智慧。

閏六月影響了什么?

施韡指出,閏六月其實并不罕見。例如在21世紀中,閏六月共出現6次,分別是2017年、2025年、2036年、2055年、2074年和2093年。

很多人將近期的極端炎熱天氣與閏六月相關聯,民間也有“蛇年最怕閏六月”等說法,甚至將其與個人運勢掛鉤。專家強調,閏六月只是一種正常的歷法現象,無關氣候異常,更無關個人氣運。若要說閏六月最直觀的影響,可能就體現在傳統節日的公歷日期推遲上。

施韡介紹,因為多了閏六月,傳統的農歷節日所在的公歷日期相應地就會推遲。比如傳統的七夕佳節固定在農歷七月初七,因為閏了一個六月,今年七夕的公歷日期比去年晚了19天。還有今年的中秋節在10月6日,與2024年中秋節相比足足延后了30天。2026年春節相應的公歷日期也非常晚,在2月17日,是近五年來最晚的一次。

專家表示,由于設置有一個農歷閏六月,2025年農歷蛇年共有384天,比平年多了19天。這多出的日子,如同給時間“打補丁”,確保農歷八月依舊對應秋分,臘月依舊連著大寒,讓四季和月份始終“對得上號”。

來源:上觀新聞

78歲丁珮談李小龍離世當天細節,癲癇或

78歲丁珮談李小龍離世當天細節,癲癇或 國家速滑館人形機器人實訓基地正式啟用

國家速滑館人形機器人實訓基地正式啟用 名人丁再獻系列報道之十四:作家高文前

名人丁再獻系列報道之十四:作家高文前 世界首臺500兆瓦沖擊式機組轉輪研制成功

世界首臺500兆瓦沖擊式機組轉輪研制成功 重慶合川:推動高標準農田灌溉系統建管

重慶合川:推動高標準農田灌溉系統建管 工業甲醇摻水后冒充燃料賣給周邊餐飲店

工業甲醇摻水后冒充燃料賣給周邊餐飲店 東方之珠 祖國之艦——海軍山東艦航母編

東方之珠 祖國之艦——海軍山東艦航母編 防溺水 迎暑假

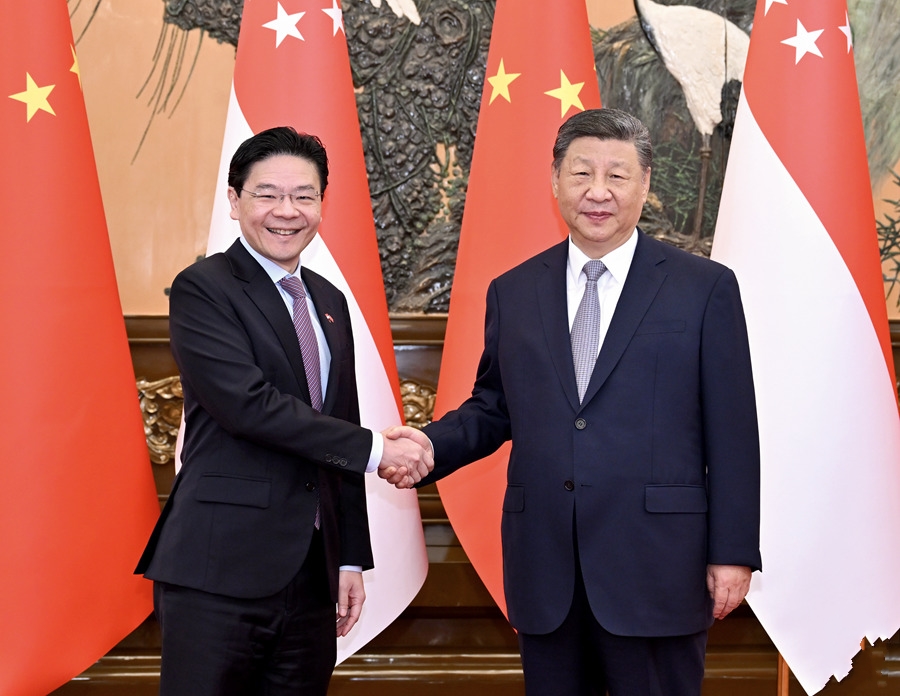

防溺水 迎暑假 習近平會見新加坡總理黃循財

習近平會見新加坡總理黃循財 托舉1.4萬特殊考生!每個夢想都值得守護

托舉1.4萬特殊考生!每個夢想都值得守護 澳門隆重舉行升旗儀式慶祝回歸祖國25周

澳門隆重舉行升旗儀式慶祝回歸祖國25周 今年這些高校學位服上新!

今年這些高校學位服上新! 多姿多彩的端午假期

多姿多彩的端午假期 幸福牽手“520”

幸福牽手“520” 讓微笑 傳遞愛

讓微笑 傳遞愛 蘭州:黃河之濱流光溢彩迎五一

蘭州:黃河之濱流光溢彩迎五一 焦裕祿追億系列報道之十一 母愛是世間

焦裕祿追億系列報道之十一 母愛是世間 抗戰影像記憶丨八百壯士與298封遺書

抗戰影像記憶丨八百壯士與298封遺書 28歲華裔天才億萬富翁秘聞:冰箱失竊導

28歲華裔天才億萬富翁秘聞:冰箱失竊導 專訪“丹麥國旗勛章”獲得者石琴娥 55歲

專訪“丹麥國旗勛章”獲得者石琴娥 55歲