中國科學家領導的國際研究團隊從歐亞大陸中生代蛾類標本中發(fā)現(xiàn)了兩億年前昆蟲結構色的確切證據(jù),這是已知最早的昆蟲顏色,為昆蟲鱗片和顏色演化提供了新證據(jù)。

結構色是自然界中最常見的顏色,包括鳥類身上的羽毛、甲蟲等。不同于色素色,結構色是光照射在蟲體表面復雜的微觀結構上產(chǎn)生折射、衍射及干擾而形成的,具有種內(nèi)性信號傳導、警戒和保護等重要功能。

中科院南京地質(zhì)古生物研究所王博團隊對英國、德國、哈薩克斯坦和中國的侏羅紀蛾類標本以及白堊紀緬甸琥珀中飄翅目昆蟲進行調(diào)查,分析鱗片的微觀結構和可能的結構色。

研究人員11日在美國《科學進展》雜志上發(fā)表的研究表明,侏羅紀蛾類鱗片演化出魚骨狀的納米級光學結構,光照在這種蟲體表面上會產(chǎn)生金屬銅色至金色的結構色。

王博對新華社記者說,侏羅紀蛾類標本的翅膀鱗片在形狀、超微結構及排列方式上與現(xiàn)存最原始的鱗翅目(小翅蛾科)非常相似。它們鱗片都是融合型,即鱗片上下層均被表皮填充,不形成網(wǎng)格狀。侏羅紀蛾類的排列方式為一層大的融合型鱗片覆蓋一層小的融合型鱗片,排列成覆瓦狀。

研究還發(fā)現(xiàn),白堊紀的飄翅目昆蟲具有單層融合型鱗片,其形態(tài)比已知鱗翅目鱗片所有類型都原始。

王博說,這一研究表明具有結構色的翅膀鱗片在鱗翅目出現(xiàn)前就已在飄翅目等原始類群中廣泛存在。

研究證實了納米級的光學結構可以保存在中生代的琥珀、壓痕以及印模化石標本中,這為復原遠古動物和植物的結構色打開了新的窗口。

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

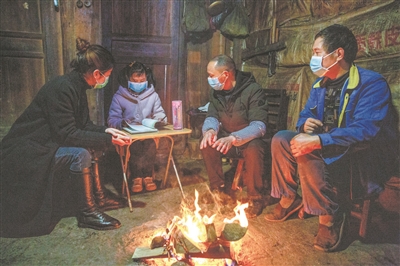

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網(wǎng)格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網(wǎng)格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰(zhàn)“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰(zhàn)“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

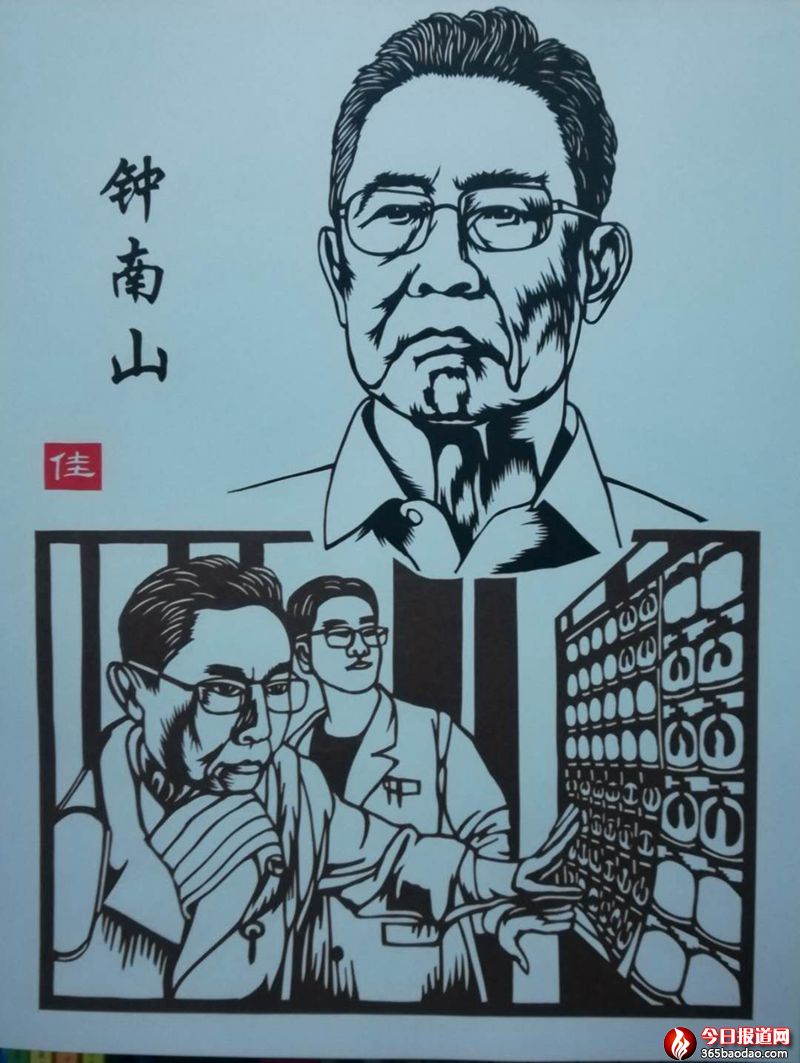

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創(chuàng)

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創(chuàng) 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區(qū)現(xiàn)場照片

習近平深入武漢社區(qū)現(xiàn)場照片 習近平考察火神山醫(yī)院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫(yī)院,看望慰問患者和 口罩后的戰(zhàn)“疫”面孔

口罩后的戰(zhàn)“疫”面孔 共同戰(zhàn)“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰(zhàn)“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調(diào)撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調(diào)撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

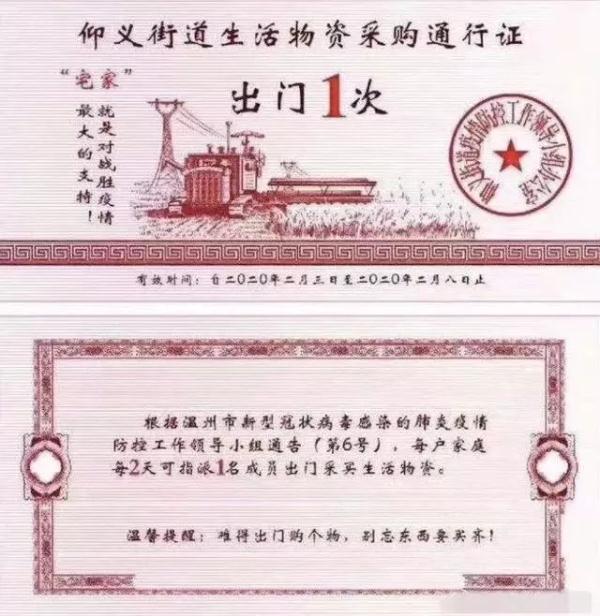

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區(qū)“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區(qū)“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫(yī)院開始收治病人

武漢首個方艙醫(yī)院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發(fā)放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發(fā)放2200個“