3月2日(農歷正月十五)是中國傳統節日元宵節。過元宵節被稱作“鬧元宵”,一個“鬧”字把元宵節的娛樂氣氛表達得極為生動。元宵節承載了新年新希望,人們慶祝元宵節,是抒發對美好生活的期盼和愿望。

中國鬧元宵:猜燈謎、吃湯圓、耍獅子、舞龍燈

元宵節始于2000多年前的秦朝。漢文帝時下令將正月十五定為元宵節。漢武帝時,司馬遷創建“太初歷”,將元宵節確定為重大節日。元宵節又稱上元節、小正月、元夕或燈節,正月是農歷的元月,古人稱夜為“宵”,所以把一年中第一個月圓之夜正月十五稱為元宵節。對中國人來說,過完元宵節才算真正過完春節。

元宵節也稱燈節,元宵燃燈的風俗起自漢朝,到了唐代,賞燈活動更加興盛,皇宮里、街道上處處掛燈,還要建立高大的燈輪、燈樓和燈樹,唐朝大詩人盧照鄰曾在《十五夜觀燈》中這樣描述元宵節燃燈的盛況“接漢疑星落,依樓似月懸。”

宋代更重視元宵節,賞燈活動更加熱鬧,賞燈活動要進行5天,燈的樣式也更豐富。明代要連續賞燈10天,這是中國最長的燈節了。清代賞燈活動雖然只有3天,但是賞燈活動規模很大,盛況空前,除燃燈之外,還放煙花助興。

“猜燈謎”又叫“打燈謎”,是元宵節后增的一項活動,出現在宋朝。南宋時,首都臨安每逢元宵節時制迷,猜謎的人眾多。開始時是好事者把謎語寫在紙條上,貼在五光十色的彩燈上供人猜。因為謎語能啟迪智慧又饒有興趣,所以流傳過程中深受社會各階層的歡迎。

民間過元宵節吃元宵的習俗。元宵由糯米制成,或實心,或帶餡。餡有豆沙、白糖、山楂、各類果料等,食用時煮、煎、蒸、炸皆可。起初,人們把這種食物叫“浮圓子”,后來又叫“湯團”或“湯圓”,這些名稱“團圓”字音相近,取團圓之意,象征全家人團團圓圓,和睦幸福,人們也以此懷念離別的親人,寄托了對未來生活的美好愿望。

一些地方的元宵節還有“走百病”的習俗,又稱“烤百病”“散百病”,參與者多為婦女,他們結伴而行或走墻邊,或過橋,走郊外,目的是驅病除災。隨著時間的推移,元宵節的活動越來越多,不少地方節慶時增加了耍龍燈、耍獅子、踩高蹺、劃旱船扭秧歌、打太平鼓等傳統民俗表演。這個傳承已有兩千多年的傳統節日,不僅盛行于海峽兩岸,就是在海外華人的聚居區也年年歡慶不衰。

處處中國印跡的亞洲各國元宵節

傳統節日是文化傳承最有效的載體,“鬧元宵”是向傳統文化致敬。有效傳承中華民族優秀傳統文化,對于增強國人的民族自信心,進而增強振興中華的使命意識,具有重要的現實意義。您可知道,除了我們中國人熟知的賞花燈、猜燈謎、舞龍獅、吃元宵等習俗外,與我國相鄰的一些亞洲國家,元宵節也過得有聲有色。

韓國鬧元宵:吃五谷飯、喝“清耳酒”、燒“月亮屋”

韓國的正月十五叫“正月大望日”,意為“望滿月”。和中國不同,他們在這一天并不吃元宵,而吃混合糯米、高粱米、紅小豆、黃米、黑豆等雜糧做成的五谷飯,吃各式各樣的堅果、花生、核桃、松仁、栗子、銀杏等等,據說可以使牙齒更堅固,還能防治疔瘡等皮膚病。此外,還要喝“清耳酒”,祈愿新年不患耳疾,而且一年到頭聽到的都是好消息。

“燒月亮屋”這項傳統慶祝活動在韓國農村還保留著,用樹干或竹子搭成圓錐形的屋架,掛上寫著新年愿望的紙條,圓月升起之后,人們用手中的火把點燃“月亮屋”,圍著火堆歡歌起舞。樹干和竹子燃燒時發出劈里啪啦的響聲可以“驅走惡鬼”,火燒得越猛烈,就預示著這一年的年景越興旺。此外,還有放風箏、拔河、踏橋等活動,都有祛病、除災、祈福等涵義。

日本鬧元宵:中華街里賞花燈、吃小豆粥

日本把公歷1月叫正月,1月15日被稱為小正月,與大正月(元旦)相對,小正月日本有很多民俗活動,而農歷正月十五的元宵節對大部分日本人來說比較陌生。小正月主要以祈禱豐禳等為中心,這一天讓在“松之內”期間(1月1日至7日)忙個不停的主婦們暫作休息,因此也稱“女人正月”。

小正月早上有吃小豆粥的習慣,在《土佐日記》、《枕草子》等文學作品中記錄了這個習俗。農歷正月十五這天,日本的中華街非常熱鬧。如橫濱中華街每年都會舉辦元宵節賞花燈的活動,一些當地的華人華僑都會前去湊一湊熱鬧。賞花燈的活動大概在傍晚時候就會開始,整條街上都被裝點得五彩繽紛。而中華街也一改往日的喧鬧氣氛,給人一種美輪美奐的感覺。其間還會穿插一些舞龍舞獅和傳統舞蹈表演。一些日本人也不禁被這樣的節日氣氛所感染,大呼“美不勝收”。

越南鬧元宵:“開年飯”粽子、扣肉少不了

越南人認為,元宵節象征著大年已經過完,大家要全身心地投入工作,于是元宵節中午,一家人一定要團聚,吃餐“開年飯”,為家人鼓足士氣,祈福年輕人工作順利,小孩子讀書進步。為了把“開年飯”搞得更加熱鬧,有時,越南人都會邀請上一幫同事和朋友一起團聚。越南人認為,“開年飯”搞得越熱鬧,接下來這一年的工作就會越順利。因此,每家每年的“開年飯”都要有幾十人共享,常常將并不寬敞的屋子擠得水泄不通,大伙將三大圍桌坐得滿滿當當,歡聲笑語在屋子里蕩漾。

粽子是“開年飯”不可或缺的食品。在越南還流行這樣一句諺語:“大粽子,大團圓;糯米黏黏,感情深深。”因此,過年吃粽子在越南有上千年歷史,家家都要包上十幾斤甚至上百斤粽子,作為春節走親送禮的佳品。這些粽子要用柴火煮十幾個小時才能熟透,而煮熟晾干的粽子可以保存十天半月不變質。扣肉也是越南歸僑每逢節日的一道名菜,類似于梅菜扣肉,但制作更為考究。越南人吃扣肉不用碟,用大碗,待客很大方。 “開年飯”不亞于除夕夜的豐盛大餐,有扣肉、粽子、年糕、白切雞、糯米飯、粉絲湯……諸多菜品擺放在桌子上,乍一看普通又家常,與中國的傳統民俗別無兩樣,但這些菜品都是絕對地道的越南做法。

馬來西亞華裔鬧元宵:“拋柑接蕉”期待好姻緣

元宵節是馬來西亞華裔重大的傳統節日之一,其“拋柑接蕉”的習俗熱鬧浪漫,別具一格。元宵之夜,華裔單身男女紛紛“出籠”,涌往公園的河邊或湖邊,男的拋香蕉,女的拋柑橘,還在水果上寫下聯絡號碼,以期覓得一段好姻緣。

在吉隆坡,年輕人會圍坐在噴水池周圍,在柑橘和香蕉拋入水中后,男性會去撈柑,女性則去拾蕉。在馬來西亞北部霹靂州,年輕人會用紅線將自己的相片和柑橘綁好,掛在許愿樹上,希望就此結識可以攜手相牽的伴侶。

新加坡華裔鬧元宵:吃五色大元宵、掛花燈、寺廟參拜

新加坡的華裔占了總人口的70%以上,因此在元宵節的慶祝方式上,他們也保留了中國傳統習俗。每逢元宵節,唐人街是氣氛最濃的地方,這里會布滿各式各樣的花燈,有的花燈還會吊在空中。人們會吃五顏六色的大元宵,買能發出聲音和亮光的塑料制的鞭炮裝飾。新加坡是個佛教盛行的地方,元宵節時人們也會來到寺廟參拜,為新年祈福。

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

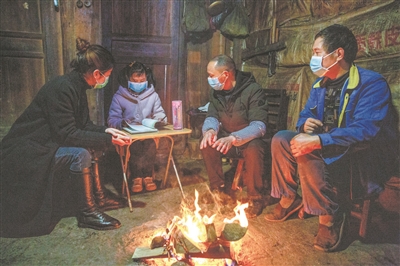

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

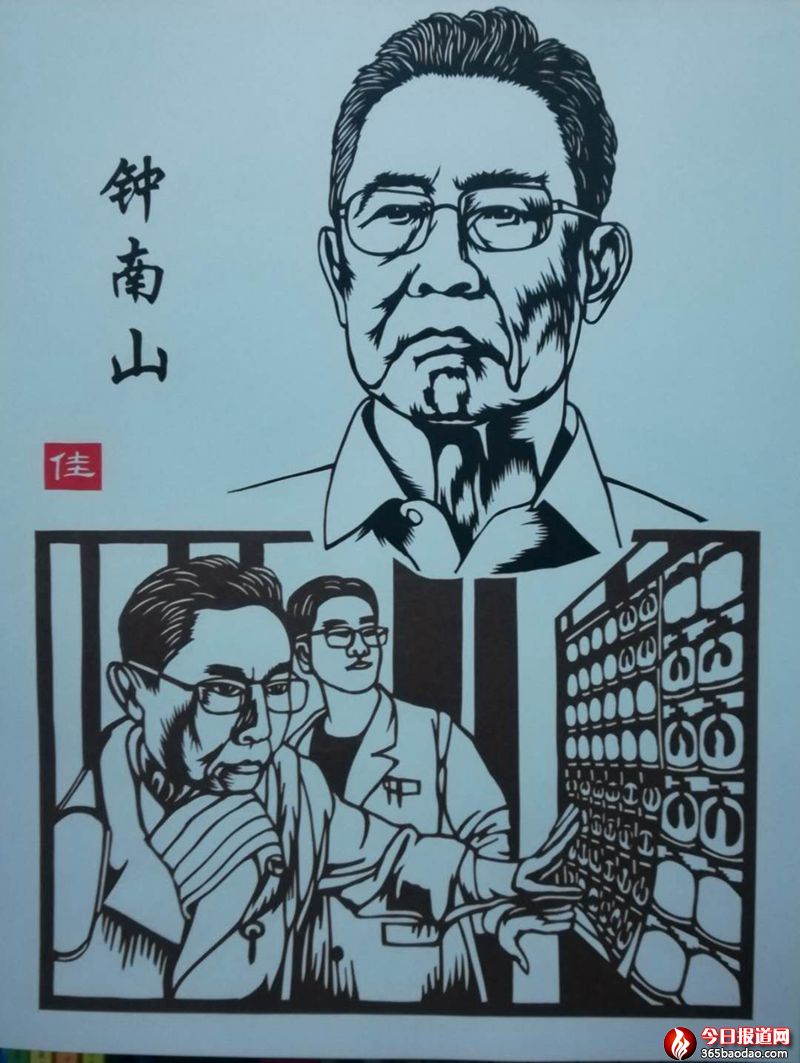

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

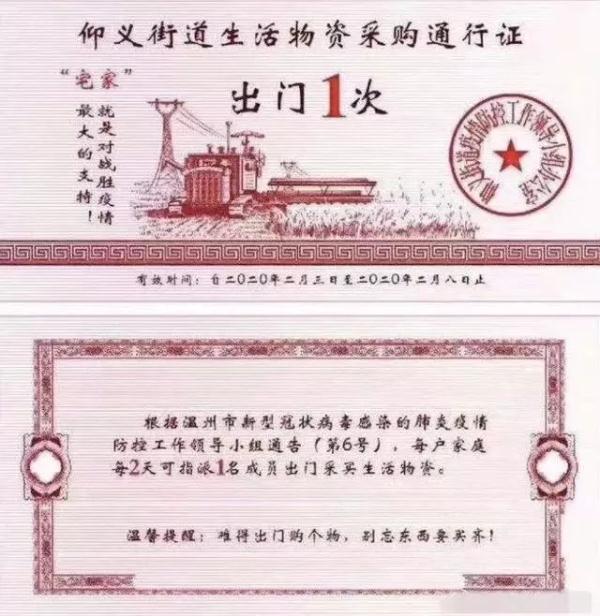

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“