大家還記得,2015年5月電視播放中國人民解放軍官兵參加俄羅斯紀念衛國戰爭勝利70周年紅場閱兵式,彩排時用俄語高唱蘇聯經典歌曲《喀秋莎》的情景吧。

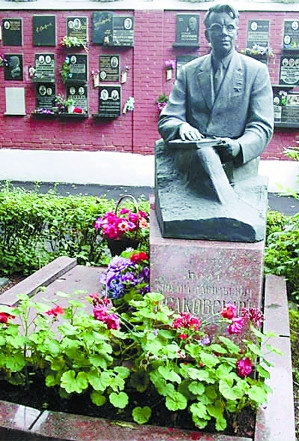

中國軍人在紅場放歌《喀秋莎》,撥動了俄羅斯人的心弦。因為這不是一首普通的歌,在衛國戰爭期間成為蘇聯人民抗擊德國法西斯的象征。《喀秋莎》的詞作者蘇聯著名詩人伊薩科夫斯基生于斯摩棱斯克州一個貧農家庭。他有13個兄弟姐妹,最后只成活了5個。他排行十二,患有先天性高度近視。父親為養家,農閑時找到份郵差的工作,每星期去火車站取郵件就把他帶上。因而他接觸到各種報紙雜志,學會了讀書寫字。

十月革命后,伊薩科夫斯基當過小學教師、鄉蘇維埃政府秘書等,1931年他調到莫斯科某雜志社。后因視力越來越不好,只得離開編輯崗位,全身心投入詩歌創作。

伊薩科夫斯基一生創作了近250首詩歌。他的作品流暢抒情,雅俗共賞,尤其適合譜曲傳唱。最流行的有《送別》《喀秋莎》等。

1938年春,伊薩科夫斯基寫下《喀秋莎》的前八行。不久,伊薩科夫斯基結識了作曲家勃蘭切爾,對方邀請詩人為他的爵士樂隊11月的演出季寫一首詩。伊薩科夫斯基想起那八行詩,當場寫下交給了勃蘭切爾。詩歌所表現的詩情、純真和音韻美一下子打動了勃蘭切爾,歌曲很快就譜好了。樂隊指揮也十分喜歡這首歌,催他去要其余幾段歌詞。在作曲家的鼓勵下,伊薩科夫斯基完成了《喀秋莎》全詩。

《喀秋莎》曲調流暢,感情質樸,表達一位少女對遠在守衛邊疆的戀人的一片癡情。歌曲首次演出獲得了巨大成功,演員不得不唱了三遍。于是這首歌很快就在全國流傳開來。

1941年6月22日,希特勒入侵蘇聯,德軍逼近莫斯科。7月中旬,莫斯科新編的紅軍近衛軍第三師倉促開赴前線。在送行的人群里,莫斯科工業學校的一群女學生唱起:“正當梨花開遍了天涯,河上漂著柔曼的輕紗,喀秋莎站在峻峭的岸上,歌聲好像明媚的春天……”

從此《喀秋莎》在蘇聯被唱響,是前方戰士最喜愛的歌。

“喀秋莎”本是極其常見的俄羅斯女性的名字,后來戰士們把自己心愛的火箭炮也親昵地稱為“喀秋莎”。

1943年,伊薩科夫斯基憑著自己的詩作和歌曲獲得斯大林獎。他將5萬盧布獎金全部捐給故鄉福斯霍達村。1985年,福斯霍達村民為緬懷已故詩人伊薩科夫斯基,自籌資金開設了《喀秋莎》博物館,現為伊薩科夫斯基紀念館。村里還建有一座象征性的喀秋莎紀念碑。

20世紀50年代《喀秋莎》傳入我國,深受中國民眾喜愛,成為家喻戶曉的流行歌曲。這首詩的譯者先后有黃藥眠、藍曼,歌曲《喀秋莎》的譯配是趙沨。1956年上海《廣播歌選》編輯呂寒柏在趙沨的基礎上作了補譯和修改,現在傳唱的正是這個版本,也是公認譯得最好的版本。

1949年,伊薩科夫斯基與作曲家杜那耶夫斯基聯袂為音樂喜劇片《庫班的哥薩克》創作了4首電影插曲:《紅莓花兒開》《你從前是這樣》《豐收之歌》《歌唱幸福》。翌年電影一上映,歌曲馬上就流傳開來,唱遍了全蘇聯。

現今,在我國許多音樂會上,《喀秋莎》《紅莓花兒開》等動人歌曲一再被演繹,承載著幾代人美好的青春記憶。一個甲子過去了,這些老歌依舊魅力無窮,相信它們在世界音樂史上能占有一席之地。

厲害了,我的紅事會,2020年活動有哪些

厲害了,我的紅事會,2020年活動有哪些 “中國網事·感動2021”十大年度網絡人

“中國網事·感動2021”十大年度網絡人 樸槿惠妹妹競選總統,“坑姐專業戶”這

樸槿惠妹妹競選總統,“坑姐專業戶”這 西安疫情傳播鏈增至272例,外溢6市

西安疫情傳播鏈增至272例,外溢6市 疫情期間城市里的傾聽者、陪伴者

疫情期間城市里的傾聽者、陪伴者 校園文化藝術節丨一方畫紙展才華,三

校園文化藝術節丨一方畫紙展才華,三 山東省文促會與旅促會聯合舉辦“泰山文

山東省文促會與旅促會聯合舉辦“泰山文 粗心學員丟失錢包 車管輔警完璧歸趙

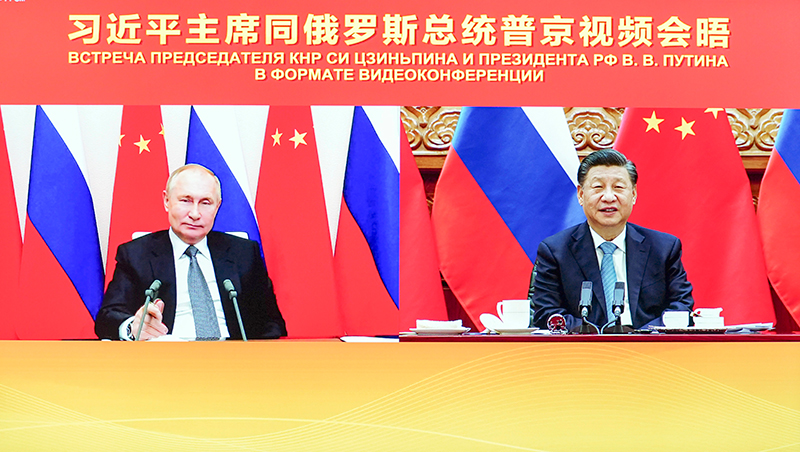

粗心學員丟失錢包 車管輔警完璧歸趙 習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤

習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤 怎樣深入推進我國宗教中國化?習近平這

怎樣深入推進我國宗教中國化?習近平這 “大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品

“大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品 重慶:老舊社區變身網紅文創新地標

重慶:老舊社區變身網紅文創新地標 國慶佳節,他們堅守戰位

國慶佳節,他們堅守戰位 多彩花燈迎中秋

多彩花燈迎中秋 福建獨有,全國罕見!福州夜航龍舟火了

福建獨有,全國罕見!福州夜航龍舟火了 安心!暖心!應對突發情況,山東交警隨

安心!暖心!應對突發情況,山東交警隨 周恩來巧贈外賓“蘑菇云”照片當國禮

周恩來巧贈外賓“蘑菇云”照片當國禮 為實現民族復興接續奮斗——寫在辛亥革

為實現民族復興接續奮斗——寫在辛亥革