當自己的成果從想到、實施、完成、修改、再實施、再修改……直至完成,經過了加班加點,精神高度緊張,甚至有虛脫的感覺,突然峰回路轉,成功啦!非常有成就感,這個過程帶給我很多快樂,我一直在享受這種快樂……

“我確確實實是個環衛工人,掃大街、疏掏廁所、管理垃圾場,修理污水處理設備和清潔工具,這些全都干過……”在全國人大培訓中心的大廳里,張金海真誠地講述著他的經歷。

張金海是山東省東營市市容環境衛生處的一名高級技師,擁用60多項技術革新和項目改造,31項國家專利,同事稱他為環衛工人中的“愛迪生”。他也是山東省首席技師,全國勞動模范和全國五一勞動獎章獲得者。2018年2月,他當選第十三屆全國人大代表,參加了第十三屆全國人民大會第一次會議。

一個環衛工人,每天面對著又臟又臭的垃圾和廁所,怎么會有那么大的工作熱情?還能獲得那么多項獎勵?

我的發明就是減輕環衛工人的臟和累

1993年,張金海從部隊退伍,來到東營市環衛處當起了環衛工人。一邊做城市市容監管,一邊和環衛工人打掃道路衛生,后來還承擔公廁的保潔管理和設備維修。

干凈的市容是環衛工一掃把一掃把“掃”出來的,刮風下雨有泥濘,地上的樹葉和垃圾就得靠手撿。面對這樣原始的清潔工具,落后的管理模式,又臟又累又苦的工作狀況,脫下軍裝的張金海沒有失落,沒有煩躁,沒有抱怨,更沒有退縮。

他深知環衛事業的重要意義,他深信如果用心去干,掃大街也能干出個樣來。

體會到了環衛工人不容易,環衛工具不合理。“一定要改變”這種信念督促著張金海在環保設備改良和創新方面不斷地思考、不斷地研究。

“從部隊開始,我就有一個信念:無論在什么崗位,我都要干一行,愛一行,鉆一行,用心來干,用腦來想,用手來做,直至干到最好。”

憑借在部隊自學的電器維修技術,他買來元器件,設計圖紙,勾勾畫畫、拆拆裝裝,反復修改,多次論證,實驗了無數遍,最終發明了可伸縮環衛專用掃把。掃把由伸縮把柄、伸展掃把頭和防灰塵飛揚系統三部分組成。在清掃道路時,可調節多功能組合桿的長度,也可調節掃把頭的寬度,打開防塵罩,可以防止塵沫亂飛,既輕便,又省勁,還有利健康。他還發明了不用下蹲和彎腰的撿拾器,在掃把掃不凈的地方使用。

新工具的使用減輕了環衛工的勞動負擔。后來,張金海所在的單位又投入了很多自動化、智能化的設備。這下張金海以為能松口氣了,誰知在應用中,這些設備或質量、或設計總存在缺陷。張金海一邊使用,一邊開始對各類環衛設備進行研究,就設備缺陷進行革新改造。迄今為止,他已擁有了60多項技術革新和項目改造,申請了31項國家專利。

“我的發明和創造就是要減輕環衛工人的臟和累。我很愿意思考,愿意設計,看到工作中不合理的,不好用的,費水費電的,費時費力的都要對它進行改造。”

曾經掀起了一場“廁所革命”

1997年,張金海調到綜合辦,承擔了公廁的保潔管理和設備維修保養工作。

2003年臘月,天出奇的冷。有人說廁所不出水了,張金海一看,是電磁閥凍了。電磁閥安裝在墻體內,由于墻薄,外邊冷,溫度低,造成了大面積凍堵。為保證春節期間廁所的使用,他一邊買電吹風逐個吹開,一邊對這個問題展開研究。

他放棄了春節所有的娛樂活動,終日把自己埋在元器件里,把精力耗在圖紙上,經過了拆拆裝裝五六十次的實驗,一個月后,他發明了分體式紅外線便池感應接收節水器。這個節水器的優點是:一不怕冷,把所有廁所感應器電磁閥安裝在一起,放在容易保溫的工具房、管理間或洗手臺下面,進行簡單地保溫處理就不會凍堵;二是便于施工,避免鑿墻破洞,破壞承重墻體,三是便于維修人員的保養與管理,減輕勞動強度;三是更易節水,普通廁所的閥門壞了會出現長流水現象,這個閥門旁邊還有備用閥門,關閉備用閥門,就不流水了。半年后,這個設計在東營及附近城市推廣,后來省外城市也開始應用,這個發明獲得了山東省推廣創新成就獎。

無獨有偶,為了解決東營市婦幼保健院公廁獨立式小便蹲位浪費水的問題,張金海又購置了一大堆電子元器件、萬能電路板、機殼和感應探頭等,制作出能夠根據如廁人員多少而控制沖洗便池的節水控制器——“智能數控式節水器的控制電路”,這個申請了專利,也是他的第一個發明專利。

在管理廁所這幾年,張金海的發明實實在在掀起了一場“廁所革命”:“無線紅外廁所水箱便槽節水控制裝置”、“分體式紅外感應便池沖洗器”、“長槽溝式公廁紅外節水器”等多項發明,不僅起到良好的節水效果,還解決了同類產品維修困難、又臟又臭、易漏水等問題,突破了使用紅外感應器時必須鑿墻挖洞破壞墻體的技術難題。

張金海的“廁所革命”產生了良好的經濟效益和社會效益,也給他帶來一系列的榮譽。

“分體式紅外感應便池沖洗器”被評為“山東省職工優秀技術創新成果三等獎”;“公廁智能節水多介質循環沖洗裝置”被評為“山東省職工優秀技術創新成果二等獎”;“全自動紅外感應便池沖洗裝置”獲得第二十屆全國發明展覽會“銀獎”;“智能化生態節能公共廁所循環沖洗處理系統”獲得了“東營市職工優秀創新成果二等獎”。

不去垃圾場就不是一天

2008年,張金海挑起了東營垃圾處理場改擴建工程的重擔。從工程設計、組織工程招投標,到確定施工和監理隊伍、組織具體實施建設,張金海冒著酷暑、頂著風雨,在污水橫流、惡臭熏天、蚊蟲叮咬的環境下,一干就是111天。在垃圾場設備安裝調試期間,他每天工作16個小時以上,有時干脆就吃住在工地上。

為此,父母、愛人和孩子多有怨言,愛人更是罵他“神經質!不去垃圾處理場就不是一天。”

一天,突降大雨,垃圾處理場進場道路和卸車平臺被沖毀,積水深達半米,垃圾運輸車無法入場倒垃圾。已是下班時間,張金海接到任務迅速趕往垃圾填埋區,仔細查看情況,認真勾畫整治方案,工作到很晚。第二天早6點,冒著硫化氫、沼氣嚴重超標的危險,張金海又匆匆奔走于污水橫流、蚊蠅如麻的垃圾作業上,一邊指揮挖掘機、推土機倒運垃圾,一邊組織建設卸車平臺和加固進場道路,整整持續了23個小時,進場道路和卸車平臺修建完畢,垃圾運輸車能夠順利通行。

一次,垃圾處理場滲濾液處理設備的氣壓閥門壞了,在廠家多名技術人員2天維修無果,購進新設備需等待2個月的情況下,為解燃眉之急,張金海親自對閥門進行就地維修。又是一番的思考,又是一番的研究,他把損壞的微型電機拆下,利用高倍放大鏡和精密儀器焊接工具,經過反復實驗,終于查出原因,維修成功,為單位節約了設備更換所需資金12萬元。

對垃圾處理的研究,張金海是與時俱進的。

他利用在北京勞動關系學院學習的機會,對北京市生活垃圾分類進行摸底調查,發現垃圾分類收集裝備不完善,對此開始長達三年之久的研究,研發出一套智能化生活垃圾分類收集裝置。為了驗證裝備的實用性,2016年春節,舉家特意去上海過年。大年初二,別人在全家團聚,喜賀新春之際,張金海卻從徐匯區跑到松江區,又從松江區跑到靜安區,冒著寒風連續蹲點4個多小時,詳細觀摩小區居民對生活垃圾分類的投放和分類收集的具體情況,從中吸取了經驗,否定了自已的設計,重新規劃新的方案,又經過幾十次的修改和論證,終于成型定稿,發向國家知識產權局,一舉獲得國家實用新型發明專利。2017年該技術經過浙江聯運環保科技有限公司鑒定,在國內屬于非常領先的技術成果。

今年,張金海把他目前研究的“歸屬地生態鏈”垃圾處理模式帶到“兩會”上。這個模式就是分類收集垃圾,回到歸屬地去處理,即從哪兒來的回到哪兒去。蘋果皮、剩菜剩飯,來源于土地,就得回歸土地;來自工業合成的垃圾,回歸城市工業進行處理,而不是簡單地掩埋;白色垃圾可以燒掉,焚燒可以發電,有再生的可以提煉柴油;有毒垃圾如藥品、電池、燈管、油漆有條件的可以進行分級處理,沒條件的暫存……他的理念和模式得到山東省人大領導認可,現已安排他起草撰寫“山東省生活垃圾分類實施方案”、“山東省生活垃圾分類處理指導意見及相關管理辦法、條例、法規及考核評比細則”,擬在全省推廣。

把該干的工作弄到脊髓里

技術創新是引領環衛事業發展的第一動力,作為一線環衛工人,張金海從事哪項工作,就在哪個領域搞發明,搞創新。

張金海的小發明解決了環衛工作的大難題,提升了工作效率,減輕了環衛工人的勞動強度,節省了大量資金和資源。

張金海稱自己是“倔驢”,就是這個“倔”,迫使他必須把工作弄明白,別人是不撞南墻不回頭,張金海是撞了南墻也不回頭,迎難而上,這么多年他都是這樣。

“用心去干,把該干的工作弄到脊髓里,干到極致,啥都會了。當自己的成果從想到、實施、完成、修改、再實施、再修改、直至完成,經過了加班加點、精神高度緊張,甚至有虛脫的感覺,突然峰回路轉,成功啦!非常有成就感,這個過程帶給我很多快樂,這是別的東西替代不了的,從部隊到現在,我一直在享受這種快樂。”

張金海當兵五年,在部隊上從事工兵,就是逢山開路遇水搭橋那個工種。在部隊學會了修內燃機、發電、定向爆破等技術。

“北京的電還有我的功勞呢!90年代初,為給北京輸電,在宣化南陽山架高壓線,‘哄’的一聲‘炸啦’,那個爆破器就是我按的,CCTV還進行了報道。”

由于表現好,張金海被送到石家莊陸軍學院教導大隊學放映技術,自學了無線電知識。部隊離城市較遠,設備壞了維修不方便,張金海就主動來修,修喇叭,修擴音機、修電影放映機、修發電機……凡是壞的設備被他看到,他都主動去修,為團里節約了大批資金,同時還搞起了小發明和小創造,經常受到部隊領導的表揚,參軍不到半年時間,就入了黨。

提起在部隊的“發跡史”,張金海滿臉的自豪。正是這段經歷,打下良好的基礎,成就了今天的張金海,成為了環衛工中的“愛迪生”。

對工作,他研究與思考的認真勁兒達到了無以復加的地步。

“辦法都是人想出來的,環保作業時,每次碰到問題,我總惦記著如何攻破,如何解決,從不考慮是上班時間還是下班時間,這樣干著干著,我的小革新、小發明、小創造就逐漸多了起來。”

對家人,他有太多的愧疚。

2000年女兒出生,愛人剖腹產拆線時,刀口沒愈合好全部開裂,急需二次手術,醫院等待簽字,可他因參加城市衛生“雙創”工作,沒能及時趕到醫院,只能由他的哥哥代簽。

他的父親在世時,患皮膚腫瘤,經常住院,白天忙,只能晚上陪床,搞得老父親不斷地質問:“你就這樣忙嗎?你又不是領導,就是個普通工人,你圖個啥?”。

他的母親病危,正開展由他策劃組織的東營市第六屆環衛行業技能競賽活動,等到比賽結束后才匆忙地跑向醫院……聊起這些往事,張金海潸然淚下。

一花獨放不是春,萬紫千紅春滿園。在單位里,他還帶動了一批人搞技術創新。2007年,張金海組建了創新工作室,由16人組成,主要是搞發明創造,技術革新。2012年,山東省總工會、山東省技術協會以他的名字命名的“張金海創新工作室”誕生,成為山東省首批命名的四個高技能人才創新工作室之一,該工作室在2013年被東營市人力資源和社會保障局和東營市財政局授牌“張金海首席技師工作站”,2014年被山東省總工會授牌為“張金海勞模創新工作室”。

他感謝國家和時代賦予他的一切,他要把“工匠精神”和“勞模精神”發揚到極致。多年來,只要接到任務,他從不斤斤計較,挑肥揀瘦,困難面前主動加班加點,一個接一個把難題攻破,他的成績有目共睹。

他曾獲得全國勞動模范、全國五一勞動獎章、山東省第五屆愛崗敬業道德模范、山東省最美職工、山東省首席技師、山東省職工十大發明家等十幾項市級以上榮譽稱號;2017年他當選為東營市市委候補委員;2018年當選全國人大代表。今年兩會期間,習近平總書記來到山東代表團參加審議,張金海握著總書記的手,激動地說:“我是東營市環衛處張金海,我代表廣大一線環衛工人向您問好!”總書記連連回答:“好!好!好!”。

在外人的眼里,這是莫大的褒獎;在張金海的心里,這是更大的責任,也是更強的動力。

張金海,山東省東營市市容環境衛生處高級技師,第十三屆全國人大代表。(本文圖片由采訪對象提供)

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時

-25℃,海拔4600米,軍馬訓練正當時 歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強

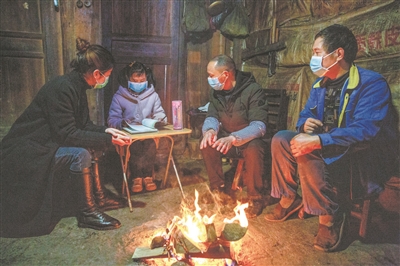

歐冠:巴黎圣日耳曼隊晉級八強 山中送教

山中送教 山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者”

山東沂水縣富網格員爭做最美“逆行者” 山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶

山東郯城:戰“疫”也丟不掉貧困戶 郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時

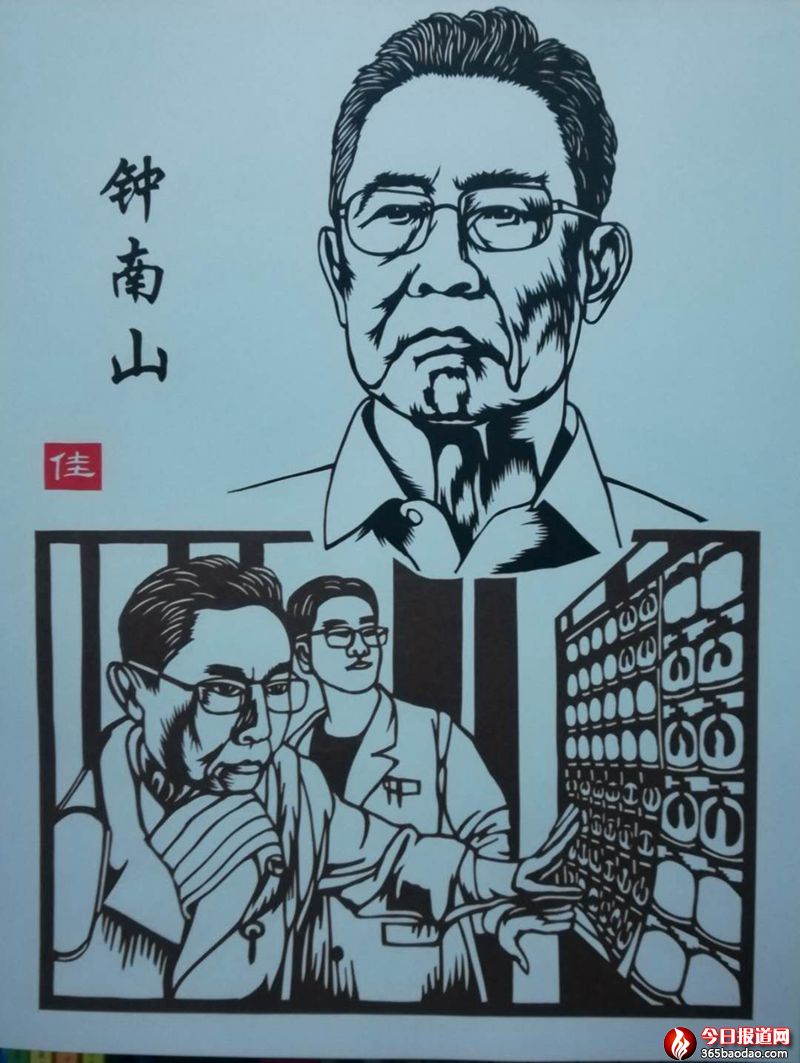

郭鳳學:一腔熱血為民情 眾志成誠克時 “以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創

“以藝抗疫” 老黨員老義工刻紙達人創 慕軍祿:負重前行的老兵

慕軍祿:負重前行的老兵

習近平深入武漢社區現場照片

習近平深入武漢社區現場照片 習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和

習近平考察火神山醫院,看望慰問患者和 口罩后的戰“疫”面孔

口罩后的戰“疫”面孔 共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上

共同戰“疫” 從“心”開始 ——武警上 四川省調撥20萬毫升血液支援湖北

四川省調撥20萬毫升血液支援湖北 被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么

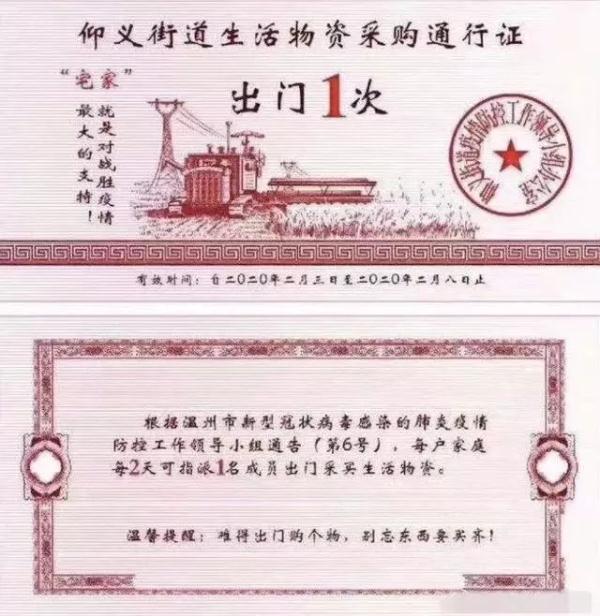

被原子彈炸成人間煉獄的長崎 如今是什么 第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了

第一屆全國小區“出入證”大賞!硬核了 武漢首個方艙醫院開始收治病人

武漢首個方艙醫院開始收治病人  朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考

朱镕基關心人民吃飯穿衣 在河南周口考 不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉

不辭羸病臥殘陽 ——“528編輯”王秉 山東郯城:外地“一家人”發放2200個“

山東郯城:外地“一家人”發放2200個“