10月30日,記者從中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所獲悉,經(jīng)過(guò)多年研究攻關(guān),我國(guó)科學(xué)家突破了自然光合固碳、固氮系統(tǒng)利用太陽(yáng)能、反應(yīng)速度緩慢的局限,突破了天然蛋白質(zhì)植物合成的時(shí)空限制,在國(guó)際上首次實(shí)現(xiàn)從一氧化碳到蛋白質(zhì)的合成,創(chuàng)造了22秒工業(yè)化一步生物合成蛋白質(zhì)獲得率最高85%的世界奇跡,并已形成萬(wàn)噸級(jí)的工業(yè)生產(chǎn)能力。

據(jù)介紹,在自然界,起始蛋白質(zhì)的天然合成一般要在植物或者植物體內(nèi)具有固氮功能的特定微生物體內(nèi),在自然光合作用下形成碳水化合物的糖類(lèi),再經(jīng)過(guò)三羧酸循環(huán)途徑多個(gè)環(huán)節(jié)復(fù)雜的生物轉(zhuǎn)換與酶促反應(yīng),形成蛋白質(zhì)合成需要的必須氨基酸,進(jìn)而合成為蛋白質(zhì),涉及復(fù)雜的遺傳表達(dá)、生化合成、生理調(diào)控等生命過(guò)程。長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)際學(xué)術(shù)界認(rèn)為,在人工條件下,利用天然存在的一氧化碳和氮源(氨)大規(guī)模生物合成蛋白質(zhì),是影響人類(lèi)文明發(fā)展和對(duì)生命現(xiàn)象認(rèn)知的革命性的前沿科學(xué)與技術(shù),如今這一夢(mèng)幻般的顛覆性技術(shù)被中國(guó)的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)率先突破,不僅突破,還形成了萬(wàn)噸級(jí)的工業(yè)生產(chǎn)能力,開(kāi)辟了工業(yè)化生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的新紀(jì)元,將引起一場(chǎng)顛覆性的產(chǎn)業(yè)革命。

中國(guó)農(nóng)科院飼料研究所長(zhǎng)戴小楓告訴記者,中國(guó)農(nóng)科院飼料所與北京首朗生物技術(shù)有限公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,“無(wú)中生有”制造出了新型飼料蛋白資源乙醇梭菌蛋白,將無(wú)機(jī)的氮和碳轉(zhuǎn)化為有機(jī)的氮和碳,是一種顛覆傳統(tǒng)天然蛋白質(zhì)生產(chǎn)的模式,在不與人爭(zhēng)糧、不與糧爭(zhēng)地的前提下,實(shí)現(xiàn)了從0到1的自主創(chuàng)新,為大豆蛋白飼料產(chǎn)業(yè)提供了國(guó)之利器,同時(shí)也為實(shí)現(xiàn)溫室氣體零排放和工業(yè)流程的綠色再造提供了國(guó)之重器,如果能在我國(guó)所有的鋼鐵企業(yè)、煤電廠、石化企業(yè)和煤炭加工廠應(yīng)用,將是一場(chǎng)人類(lèi)對(duì)碳循環(huán)、碳利用、碳捕集有效促進(jìn)的碳革命,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益十分顯著,戰(zhàn)略意義重大。

中國(guó)農(nóng)科院飼料研究所項(xiàng)目首席科學(xué)家薛敏給記者算了一筆賬,以工業(yè)化生產(chǎn)1000萬(wàn)噸乙醇梭菌蛋白(蛋白含量83%)計(jì)算,相當(dāng)于2800萬(wàn)噸進(jìn)口大豆(蛋白含量30%)當(dāng)量,開(kāi)辟了一條低成本非傳統(tǒng)動(dòng)植物資源生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼料蛋白質(zhì)的新途徑,可減少二氧化碳排放2.5億噸,該技術(shù)的推廣應(yīng)用對(duì)確保我國(guó)糧食安全、經(jīng)濟(jì)安全和綠色可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。

太原,徹底告別“煤碳黃金”的這十年

太原,徹底告別“煤碳黃金”的這十年 真警察隔空“怒懟”,假警察“秒慫”—

真警察隔空“怒懟”,假警察“秒慫”— 呂德文:監(jiān)督成“產(chǎn)業(yè)”,基層要遭殃

呂德文:監(jiān)督成“產(chǎn)業(yè)”,基層要遭殃 董保華:勞動(dòng)法的邊界在哪里

董保華:勞動(dòng)法的邊界在哪里 周江勇案背后的寧波政商震蕩

周江勇案背后的寧波政商震蕩 不考試就能拿駕照,男子詐騙28000元,

不考試就能拿駕照,男子詐騙28000元, 一路跋涉心向陽(yáng)——寫(xiě)在父親誕辰100周年

一路跋涉心向陽(yáng)——寫(xiě)在父親誕辰100周年 用好“互聯(lián)網(wǎng)+”!濟(jì)南三中讓“百所家長(zhǎng)

用好“互聯(lián)網(wǎng)+”!濟(jì)南三中讓“百所家長(zhǎng)

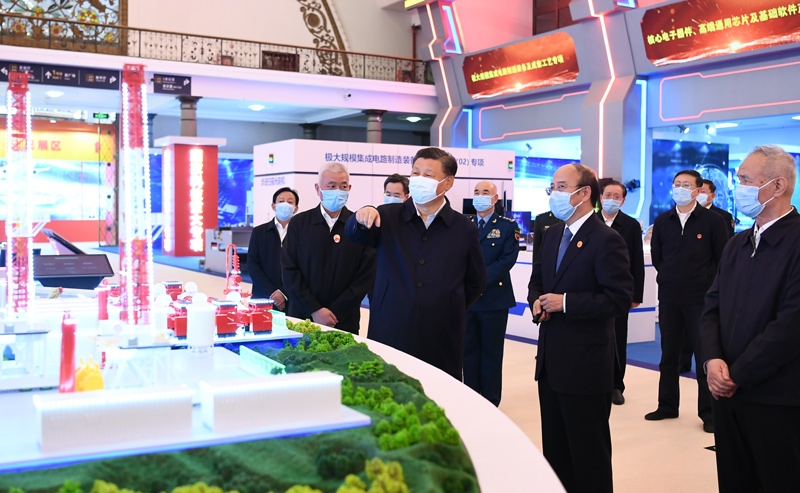

習(xí)近平參觀國(guó)家“十三五”科技創(chuàng)新成就

習(xí)近平參觀國(guó)家“十三五”科技創(chuàng)新成就 一見(jiàn)·母親河 幸福河——總書(shū)記的“治河

一見(jiàn)·母親河 幸福河——總書(shū)記的“治河 “大觀杯”攝影比賽發(fā)獎(jiǎng)儀式暨攝影作品

“大觀杯”攝影比賽發(fā)獎(jiǎng)儀式暨攝影作品 重慶:老舊社區(qū)變身網(wǎng)紅文創(chuàng)新地標(biāo)

重慶:老舊社區(qū)變身網(wǎng)紅文創(chuàng)新地標(biāo) 國(guó)慶佳節(jié),他們堅(jiān)守戰(zhàn)位

國(guó)慶佳節(jié),他們堅(jiān)守戰(zhàn)位 多彩花燈迎中秋

多彩花燈迎中秋 福建獨(dú)有,全國(guó)罕見(jiàn)!福州夜航龍舟火了

福建獨(dú)有,全國(guó)罕見(jiàn)!福州夜航龍舟火了 安心!暖心!應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,山東交警隨

安心!暖心!應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,山東交警隨 一生為國(guó)鑄盾 映照百年風(fēng)云——追記第七

一生為國(guó)鑄盾 映照百年風(fēng)云——追記第七 讓生命的火焰熊熊燃燒 ——蒙標(biāo)成事跡

讓生命的火焰熊熊燃燒 ——蒙標(biāo)成事跡 江蘇灌云縣開(kāi)山島民兵哨所原所長(zhǎng)王繼才

江蘇灌云縣開(kāi)山島民兵哨所原所長(zhǎng)王繼才 鮑志斌:“獨(dú)臂警官”為群眾撐起一片天

鮑志斌:“獨(dú)臂警官”為群眾撐起一片天