當地時間10月3日上午,海軍第26批護航編隊抵達英國倫敦訪問。

當地時間10月3日上午,海軍第26批護航編隊抵達英國倫敦訪問。這是我艦艇編隊第4次訪英,也是首次到訪倫敦港。

當編隊開進倫敦新金融城的金絲雀碼頭,中國軍艦首次進入英國內水的畫面,讓英國民眾百感交集。

黃岡艦駛入倫敦港

揚州艦駛入倫敦港

隨艦特戰隊員威武列陣

編隊夜泊倫敦港

英國《每日郵報》對此事的報道開頭就是——“紅色十月”!并稱黃岡艦和揚州艦是最先進(state of the art)的戰艦。還稱,幾艘135米長的龐然大物駛過金絲雀碼頭時引起了一陣騷動。

這些戰艦擁有巡航導彈,可以精準命中50公里外的目標……報道自嘲道:“幸好,他們來我們首都的目的是和平之行。”

英國媒體關于中國軍艦到訪的報道

這已經不是中國軍艦第一次引發英國媒體熱議了。2015年1月13日,海軍第18批護航編隊訪問樸茨茅斯。《每日郵報》記者仰望著長白山艦龐大的艦體就曾發出這樣酸溜溜地感嘆:

百年榮辱,回首驚心

1840年,英國海軍艦隊駛抵廣州海面,第一次鴉片戰爭爆發。兩年后,停靠在南京長江的英軍旗艦康沃利斯號見證了《南京條約》的簽訂。中國開始淪為半殖民地半封建社會。

停靠于長江口的康沃利斯號

《南京條約》簽訂175年后,中國的戰艦駛入了昔日海上霸主的內水,相逢一笑,自信從容。現場的一張合影引發了很多媒體的關注:

這張合影是英國北部華人企業家協會向編隊指揮員王仲才少將贈送一幅戰艦圖。上面的4艘戰艦都是英國制造,艦名分別為:致遠號、靖遠號、超勇號、揚威號。這幅圖的意義只有中國人才懂:

勿忘國恥,富國強軍,吾輩還將砥礪前行!

航行中的第26批護航編隊

我編隊訪問倫敦的新聞被網友的評論刷屏了,筆者最喜歡的還是下面這句:

其實在訪問英國前的十一升旗儀式上,編隊政委徐四清就用一段演講,發出了中國海軍威而不霸、砥礪奮進的心聲:

德意志灣上的演講

現在編隊位北緯53°31′、東經3°36′,穿過了連接波羅的海與北海的基爾運河,進入德意志灣,這個階段的目的地將直達泰晤士河。

現在,我們在這里隆重升旗,慶祝祖國68周年華誕。這是極不平常的,僅我們穿過的,這些的連線,其含義也不再是簡單的位移丈量。這里面歷史與現實巨大昭示就不一樣。記得晚清時也有這么一條船(海圻號)遠渡重洋,在他們回國時,城頭變換了“大王旗”,朝廷早已改弦易幟。如今我們偉大的祖國正如一輪噴薄的紅日,而且這輪紅日冉冉升起、如日中天。

這不是一次尋常的升旗,而是在曾經凌辱過我們的列強領地,我們從容,我們自信,我們仰望的是國旗,升騰的更是民族自豪。

這不是一次尋常的升旗,而是常態化巡航、經略兩洋、到達大西洋,艦艇編隊犁出的深藍航線,挺起的是中華民族偉大復興的脊梁。

這不是一次尋常的升旗,而是我們剛結束比利時、丹麥的訪問,經歷與華人華僑和我駐外使節,由衷的愛國之情,三股暖流匯成奔騰不息的江河、擰成堅不可摧力量的體驗。升起的是國旗,托舉的是責任,而且這種責任已經高高的舉過了將士的頭頂。

同志們,再過幾天就是我們黨的十九大了,這是黨和國家政治生活的一件大事,也是全面建成小康社會新的歷史起點上的“總動員”,更是習總書記治國理政戰略思想的新發展。

我們在這里升起國旗,就是一種莊嚴宣誓。記得有一位戰斗機飛行員感言:我這一生最大的遺憾,就是我只能為我偉大的祖國犧牲一次。這深深的感嘆是對偉大祖國血的眷念。這一感言撼動著我們每一個人的心魄,我想大家聽到不僅僅是動容,更是在心中默默地點燃著、而又永不熄滅的炙熱的愛國之烈火、報國之激情。

慶祝國慶,在這個莊嚴時刻,不能忘記“9.3”抗戰勝利紀念日、“9.30”烈士紀念日和“12.13”國家公祭日。感慨篳路藍縷,回望走過的路,為的是更加砥礪前行。當今中國前所未有地靠近世界舞臺中心,前所未有地接近實現中華民族偉大復興的目標,前所未有地具有實現這個目標的能力和信心。身為中國人、身處這個偉大時代的每名駕艦遠航的海軍官兵,正是桅桿之上看世界、高山之巔望朝霞。

曾經,我們的水兵是這樣的。

如今,我們的水兵是這樣的。

這是我們曾經的軍艦。

這是我們現在的軍艦。

我為海軍驕傲!

厲害了,我的紅事會,2020年活動有哪些

厲害了,我的紅事會,2020年活動有哪些 “中國網事·感動2021”十大年度網絡人

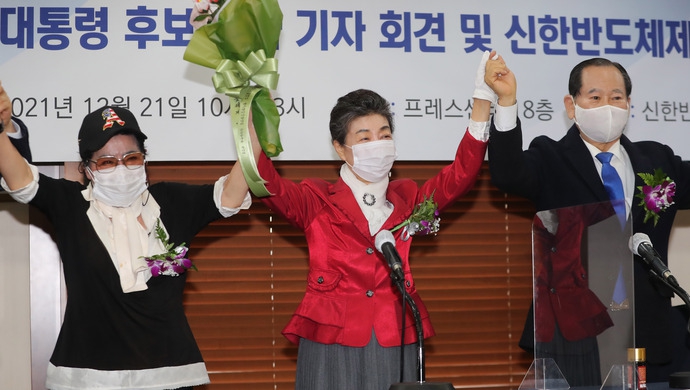

“中國網事·感動2021”十大年度網絡人 樸槿惠妹妹競選總統,“坑姐專業戶”這

樸槿惠妹妹競選總統,“坑姐專業戶”這 西安疫情傳播鏈增至272例,外溢6市

西安疫情傳播鏈增至272例,外溢6市 疫情期間城市里的傾聽者、陪伴者

疫情期間城市里的傾聽者、陪伴者 校園文化藝術節丨一方畫紙展才華,三

校園文化藝術節丨一方畫紙展才華,三 山東省文促會與旅促會聯合舉辦“泰山文

山東省文促會與旅促會聯合舉辦“泰山文 粗心學員丟失錢包 車管輔警完璧歸趙

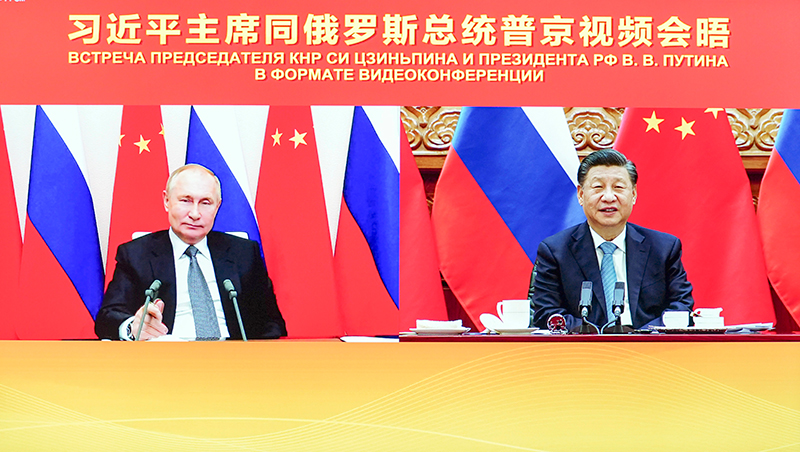

粗心學員丟失錢包 車管輔警完璧歸趙 習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤

習近平同俄羅斯總統普京舉行視頻會晤 怎樣深入推進我國宗教中國化?習近平這

怎樣深入推進我國宗教中國化?習近平這 “大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品

“大觀杯”攝影比賽發獎儀式暨攝影作品 重慶:老舊社區變身網紅文創新地標

重慶:老舊社區變身網紅文創新地標 國慶佳節,他們堅守戰位

國慶佳節,他們堅守戰位 多彩花燈迎中秋

多彩花燈迎中秋 福建獨有,全國罕見!福州夜航龍舟火了

福建獨有,全國罕見!福州夜航龍舟火了 安心!暖心!應對突發情況,山東交警隨

安心!暖心!應對突發情況,山東交警隨 周恩來巧贈外賓“蘑菇云”照片當國禮

周恩來巧贈外賓“蘑菇云”照片當國禮 為實現民族復興接續奮斗——寫在辛亥革

為實現民族復興接續奮斗——寫在辛亥革