6月1日,中國海油深圳分公司副總經理鄧常紅宣布二氧化碳封存項目啟動。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

6月1日,在中國海油恩平15-1原油鉆采平臺上的中控室,工作人員查看二氧化碳注入系統中控畫面。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

6月1日,在中國海油恩平15-1原油鉆采平臺上的中控室,工作人員查看二氧化碳回注情況。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

6月1日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺上的二氧化碳封存系統(無人機照片) 。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

6月1日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺(無人機照片)。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

6月1日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺(無人機照片)。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

5月31日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺(無人機照片) 。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

5月31日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺(無人機照片) 。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

5月31日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺(無人機照片)。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

5月31日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺(無人機照片)。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

5月31日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺上的二氧化碳回注井。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

5月31日拍攝的中國海油恩平15-1原油鉆采平臺上的二氧化碳封存項目。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

5月31日,工作人員在中國海油恩平15-1原油鉆采平臺上檢查二氧化碳封存系統。

6月1日,在距離深圳西南約200公里的恩平15-1原油鉆采平臺,油田開發伴生的二氧化碳被捕獲、分離、加壓至氣液混合的超臨界狀態,回注至距平臺3公里遠、在海床約800米底下的“穹頂”式地質構造中,實現長期穩定封存。

我國海上首個百萬噸級二氧化碳封存工程投用,每年封存量達30萬噸,總計超150萬噸,相當于植樹近1400萬棵,這標志著我國成功掌握海上二氧化碳捕集、處理、注入、封存和監測的全套技術和裝備體系,實現了我國海上二氧化碳封存領域從無到有的重要突破。

新華社記者 毛思倩 攝

愛潤童心 相約六一

愛潤童心 相約六一 孫穎莎首奪世乒賽女單冠軍

孫穎莎首奪世乒賽女單冠軍 2023年全國林草科技周啟動,哪些“林草

2023年全國林草科技周啟動,哪些“林草 國產大飛機C919圓滿完成商業航班首飛,

國產大飛機C919圓滿完成商業航班首飛, 殘疾教師張蘭萍:用愛心和汗水培育孩子

殘疾教師張蘭萍:用愛心和汗水培育孩子 鄉村振興齊魯行第一站 ——走進平陰

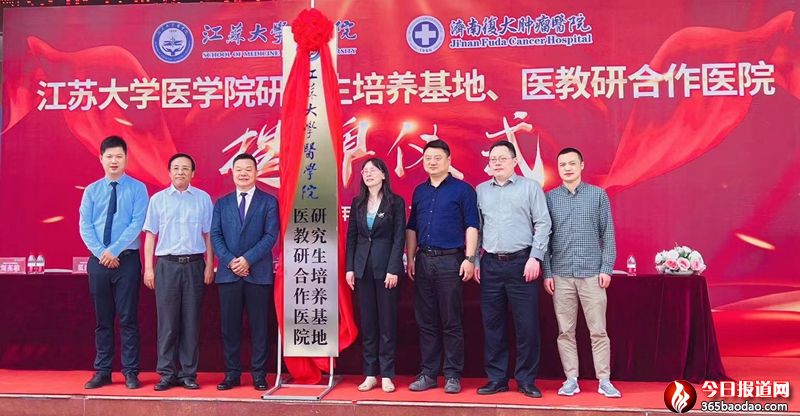

鄉村振興齊魯行第一站 ——走進平陰 江蘇大學醫學院研究生培養基地、醫教研

江蘇大學醫學院研究生培養基地、醫教研 共商就業民生大計 搭建人才供需平

共商就業民生大計 搭建人才供需平 風電走向深遠海 我國首座深遠海浮式風

風電走向深遠海 我國首座深遠海浮式風 習近平會見俄羅斯總統普京

習近平會見俄羅斯總統普京 繽紛色彩,盡在春日里的調色盤!

繽紛色彩,盡在春日里的調色盤! 神州大地春來早

神州大地春來早 查干湖冬捕又一年

查干湖冬捕又一年 來自神舟十四號航天員乘組的攝影作品,

來自神舟十四號航天員乘組的攝影作品, 進博會薈萃全球美味

進博會薈萃全球美味 紅月亮邂逅天王星

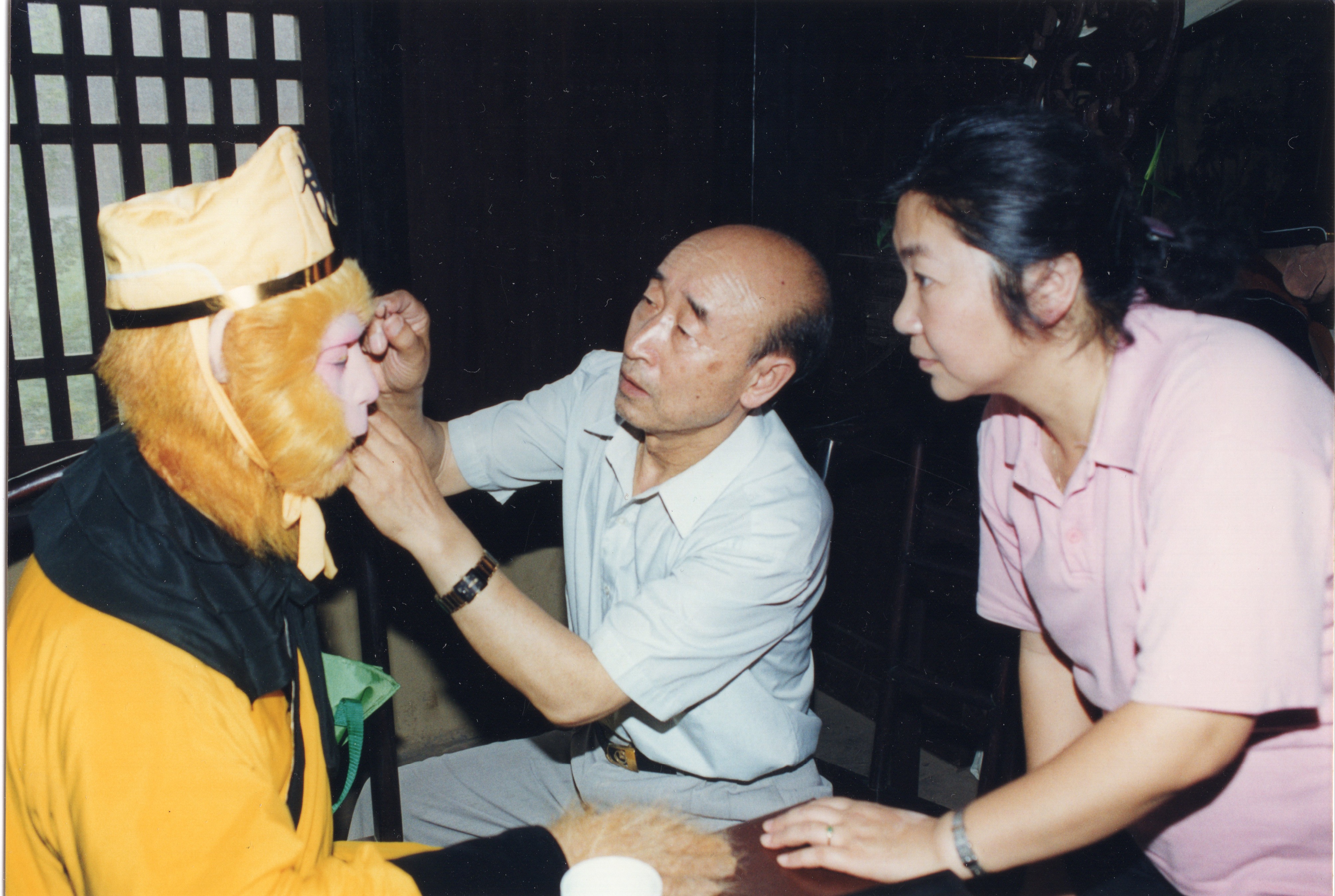

紅月亮邂逅天王星 追思王希鐘:他打造的角色形象“霸屏”

追思王希鐘:他打造的角色形象“霸屏” 毛主席晚年指揮的最后一戰,全世界為之

毛主席晚年指揮的最后一戰,全世界為之 江西一高中生堅持多年背殘疾同學上課:

江西一高中生堅持多年背殘疾同學上課: 以心為眼 盲人周叔出版大學物理教輔書

以心為眼 盲人周叔出版大學物理教輔書